Bern

| Einwohner | 134'591 |

| Fläche | 51.62km² |

Kanton: BE

Kanton: BE

Demografie

| 0-19 Jahre | 16,71% |

| 20-64 Jahre | 66,07% |

| 65+ Jahre | 17,22% |

| Ausländer | 24,86% |

| Sozialhilfequote | 5,01% |

Wähleranteile Nationalratswahlen

Willkommen auf der Info Seite der Gemeinde Bern

Hier finden Sie alles wissenswertes zur Gemeinde Bern im Kanton BE.

Bern gehört zum Verwaltungskreis Bern-Mittelland und hat aktuell 134591 Einwohner.

Haushalte

Im Kapitel "Haushalte" erhalten wir einen Einblick in die Verteilung der Haushalte innerhalb der Gemeinde. Die Analyse der Haushaltsstruktur liefert wichtige Informationen über die Wohnsituation, Familienstrukturen und den sozioökonomischen Status der Bewohner. Durch die Untersuchung der Anzahl und Art der Haushalte können wir ein besseres Verständnis für die Zusammensetzung und Vielfalt der Gemeinde gewinnen.

Die Durchschnittliche Haushaltsgröße, ein wesentlicher Indikator für die Wohnsituation in der Gemeinde, beträgt 1,96. Diese Zahl gibt uns Aufschluss über die Anzahl der Personen, die durchschnittlich in einem Haushalt leben. Eine niedrigere Durchschnittsgröße kann auf kleinere Haushalte oder eine höhere Anzahl von Ein-Personen-Haushalten hinweisen, während eine größere Durchschnittsgröße auf größere Familien oder mehrere Generationen unter einem Dach hindeuten kann. Die Kenntnis der durchschnittlichen Haushaltsgröße ermöglicht es den Gemeindevertretern und Planungsgremien, Ressourcen und Dienstleistungen entsprechend anzupassen und die Bedürfnisse der verschiedenen Haushaltstypen zu berücksichtigen, sei es bei der Wohnungsbereitstellung, der sozialen Unterstützung oder der Infrastrukturentwicklung.

| Haushaltstyp | Anzahl | Anteil |

|---|---|---|

| Total | 66'649 | 100% |

| Einpersonenhaushalte | 31'266 | 46,91% |

| Zweipersonenhaushalte | 19'629 | 29,45% |

| Dreipersohnenhaushalte | 7'307 | 10,96% |

| Vierpersonenhaushalte | 5'755 | 8,63% |

| Fünfpersonenhaushalte | 1'843 | 2,77% |

| Sechs- und mehrpersonenhaushalte | 849 | 1,27% |

Gäste in Hotels und Kurbetrieben

Die Analyse der Gäste in Hotels und Kurbetrieben in Basel im Zeitraum Januar - Mai 2023 ermöglicht uns einen faszinierenden Einblick in die Reisetrends und das Gästeaufkommen innerhalb der Gemeinde. Die Daten zeigen nicht nur die Gesamtzahl der Besucher, sondern auch die Unterscheidung zwischen inländischen und ausländischen Gästen. Dies hilft uns dabei, die Auswirkungen des Tourismussektors auf die lokale Wirtschaft und die Gemeinde Bern besser zu verstehen.

| Typ | Ankünfte | Nächte | Dauer |

|---|---|---|---|

| Total Gäste | 200'683 | 344'467 | 1,72 |

| Gäste aus dem Inland | 110'893 | 168'563 | 1,52 |

| Gäste aus dem Ausland | 89'790 | 175'904 | 1,96 |

Abstimmungen

Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer

| Stimmberechtigte | Abgegebene Stimmen | Gültige Stimmen | Ja | Nein | % Ja |

|---|---|---|---|---|---|

| 88'928 | 50'402 | 49'675 | 24'228 | 25'447 | 48,77% |

Häufige Fragen zu Bern

Wieviele Ausländer leben in Bern?

24,86% der Bevölkerung welche ständing in Bern lebt, sind Ausländer.Geschichte

Geschichte

→ Hauptartikel: Geschichte der Stadt Bern

Name

Tschachtlanchronik : Herzog Berchtold V. von Zähringen erlegt den Bären vor der Stadt Bern

Der Name der Stadt Bern ist erstmals in einer Urkunde vom 1. Dezember 1208 belegt. Für die Herkunft des Stadtnamens, die bis heute nicht geklärt ist, gibt es mehrere Erklärungen, die zum Teil auf alten Legenden und Interpretationen beruhen.

Die bekannteste Legende ist die der Justingerchronik , nach der der Stadtgründer Herzog Berchtold V. von Zähringen beschlossen habe, die Stadt nach dem ersten in den umliegenden Wäldern erlegten Tier zu benennen. Dies soll ein Bär gewesen sein. Ein Zusammenhang zwischen Bär und Bern hat keine linguistische Grundlage, sondern ist eine Volksetymologie , die mit dem Bären im Berner Wappen illustriert wird.

Der beim gegenwärtigen Stand der Forschung «überzeugendste Vorschlag» ist gemäss dem Lexikon der schweizerischen Gemeindenamen die Herleitung des Namens der Stadt Bern vom keltischen Wort berna. Dies ist in der mittelirischen Bedeutung «Kluft» oder «Schlitz» belegt, das als Orts - oder Flurname eine bestimmte Stelle oder einen Aareabschnitt bezeichnet haben könnte. Dieser Begriff könnte, nachdem er von einer galloromanischsprachigen Bevölkerung weiterverwendet worden war, ins Deutsche entlehnt sein.

Gründung und Mittelalter

Aus der Tschachtlanchronik: Gründung der Stadt

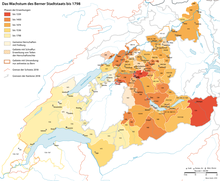

Wachstum des Territoriums der Stadt Bern bis 1798

Das Gebiet der Stadt Bern war spätestens seit der Latènezeit besiedelt. Die älteste nachgewiesene Siedlung war eine wahrscheinlich seit der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts v. Chr. befestigte keltische Siedlung auf der Engehalbinsel . In römischer Zeit bestand auf der Engehalbinsel ein gallo-römischer Vicus , der zwischen 165 und 211 n. Chr. aufgegeben wurde.

Für das Frühmittelalter sind zahlreiche Gräberfelder nachgewiesen, so in Bümpliz, wo eine Mauritiuskirche aus dem 7. bis 9. Jahrhundert steht und ein Königshof aus der Zeit des hochburgundischen Königreichs mit einer hölzernen Wehranlage.

Ende des 12. Jahrhunderts erfolgte die Gründung der heutigen Stadt Bern durch Herzog Berchtold V. von Zähringen . Die Cronica de Berno gibt als Gründungsjahr 1191 an. Nach dem Aussterben der Zähringer wurde Bern laut der Goldenen Handfeste 1218 eine Freie Reichsstadt . König Rudolf I. von Habsburg bestätigte 1274 Berns Reichsfreiheit und legte der Stadt eine Reichssteuer auf, zu der nach der Niederlage an der Schosshalde 1289 noch eine Busse hinzukam. Als Schutz gegen die Grafen von Kyburg , die die Zähringer beerbt hatten, wählte Bern die Schirmherrschaft Savoyens . Mit dem Sieg gegen die durch Kauf an Habsburg gelangte Stadt Freiburg bei « Dornbühl » 1298 setzte Berns Territorialpolitik ein.

Im Jahr 1339 errangen die Berner im Laupenkrieg dank der Unterstützung der Eidgenossen einen wichtigen Sieg gegen die umliegenden Adelshäuser und legten damit den Grundstein für den Aufstieg zum Stadtstaat. Das bereits seit 1323 bestehende und 1341 erneuerte Bündnis mit den Innerschweizer Waldstätten wurde 1353 nochmals bestätigt. Das Bündnisgeflecht mit Zürich, Luzern und den Waldstätten mündete in die Eidgenossenschaft . Die Teilnahme an den Burgunderkriegen 1474 bis 1477 brachten Bern erste Landgewinne im Kanton Waadt . Seit dem 15. Jahrhundert verstand sich die Stadt Bern als Staat.

16. bis 18. Jahrhundert

Die älteste Ansicht der Stadt Bern, Holzschnitt von 1549

Bern um 1638, Merian -Stich,

links im Bild die Schanzen

Im Februar 1528 setzte sich die von der Stadt unterstützte Reformation unter Berchtold Haller in Bern durch. Mit der Eroberung der Waadt im Jahr 1536 wurde Bern der grösste Stadtstaat nördlich der Alpen. 1648 erhielt Bern im Westfälischen Frieden die volle staatliche Souveränität und löste sich endgültig vom Reich . Trotz des Macht- und Gebietszuwachses blieb die mittelalterliche oligarchische Regierungsform des Ancien Régime bis Ende des 18. Jahrhunderts bestehen: Der Grosse Rat hatte als höchste Entscheidungsinstanz stets zwischen 200 und 299 Mitglieder. Der Kreis der effektiv regierenden Geschlechter, des eigentlichen Patriziates , verkleinerte sich im Verlauf des 18. Jahrhunderts drastisch. Mitglieder des Grossen Rates bildeten den Kleinen Rat, die eigentliche Regierung. An der Spitze stand der regierende Schultheiss .

Politisch gärte es im 18. Jahrhundert in der Stadt und Republik Bern . 1723 kam es in der Waadt zur Revolte von Major Davel gegen die Berner Herrschaft. Am 27. Januar 1798 marschierten französische Truppen ins Berner Waadtland ein und drangen in der Folge immer weiter in die Schweiz vor. Bern musste sich, nachdem die Regierung bereits kapituliert hatte, trotz heftigen Widerstandes nach der Schlacht am Grauholz Anfang März geschlagen geben. Ausserdem verlor Bern die vorher abhängigen Gebiete Waadtland und Aargau sowie zeitweise das Berner Oberland .

Von Mai 1802 bis März 1803 war Bern die Hauptstadt der Helvetischen Republik . Zuvor waren Aarau (bis September 1798) und Luzern (bis Mai 1799) Hauptstädte gewesen.

19. Jahrhundert

Im Jahr 1815 erhielt Bern im Zuge der Restauration den Status eines Vorortes und diente im Zweijahresrhythmus wechselnd als Regierungssitz des Staatenbundes . Am 14. Januar 1831, im Zuge der Regeneration , dankte die Patrizierregierung ab und machte den Weg zu Wahlen im Kanton frei. Mit der Verfassung von 1831 wurde der Vorrang der Stadt Bern, die Kantonshauptort wurde, im Kanton aufgehoben. 1832 wurde neben der Bürgergemeinde neu die Einwohnergemeinde, in der alle ansässigen Bürger mit einem Mindestvermögen stimmberechtigt waren, geschaffen.

Am 5. September 1832 erklärte die Kantonsregierung die Verfassung der Stadt Bern für aufgehoben und den Stadtrat für abgesetzt. Auch in der neuen Einwohnergemeinde behielten Patriziat und Burger allerdings die Mehrheit.

In den folgenden Jahrzehnten blieb die Stadt Bern konservativ regiert und stand damit im Gegensatz zum freisinnigen Kanton.

Erst 1886 wurde die konservative Mehrheit in Stadtparlament und -regierung durch eine freisinnige abgelöst. 1887 wurde die Gemeindeversammlung abgeschafft und stattdessen die Urnenwahl und -abstimmung eingeführt. Die Arbeiterschaft Berns hatte sich seit Gründung der sogenannten Ersten Internationale von 1864 in verschiedenen Vereinen organisiert, die Sozialdemokratische Partei Berns wurde 1877 gegründet. Die Zeitung Berner Tagwacht , die bis 1997 weiterbestand, wurde 1893 gegründet, im Jahr des Käfigturmkrawalls , eines Arbeiteraufstands, der mit Hilfe eidgenössischer Truppen niedergeschlagen wurde. Im Mai 1895 führte die Stadt Bern als eine der ersten Gemeinden der Schweiz den Proporz für die Gemeindewahlen ein. Im gleichen Jahr wurde Gustav Müller als erster Sozialdemokrat in den Gemeinderat gewählt; 1899 sassen bereits zwei Vertreter der Sozialdemokraten in der Berner Regierung.

Bern als Bundesstadt

Das erste Bundesrathaus von 1857, heute Bundeshaus West

Den Widerständen bei der Hauptstadtfrage der Schweiz gegen eine zentrale Hauptstadt wurde dadurch Rechnung getragen, dass statt einer Hauptstadt lediglich eine Bundesstadt als Sitz von Bundesregierung, Bundesversammlung und Bundesverwaltung gewählt werden sollte. Die Wahl der Bundesversammlung fiel auf Bern. National-, Stände- und Bundesrat tagten in drei verschiedenen Gebäuden in der Stadt, bevor das erste sogenannte Bundesrathaus 1857 eingeweiht wurde.

Als Bundesstadt wurde Bern attraktiv für internationale Organisationen. Im Jahr 1868 wurde Bern Sitz der drei Jahre vorher in Paris gegründeten Internationalen Telegraphenunion (seit 1934 Internationale Fernmeldeunion ). Am 9. Oktober 1874 wurde in Bern der Allgemeine Postverein von 22 Staaten gegründet, 1878 wurde er in Weltpostverein umbenannt und 1947 eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen , der Hauptsitz blieb in Bern. Die Verhandlungen zur Vereinheitlichung der technischen Mindestvoraussetzungen für den internationalen Eisenbahnverkehr wurden von 1882 bis 1886 in Bern geführt, der Technische Einheit im Eisenbahnwesen genannte Staatsvertrag, der 1887 in Kraft trat, enthält unter anderem eine Bestimmung, die als Berner Raum bezeichnet wird. 1886 wurde die Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst in Bern unterzeichnet; 1893 entstand daraus das Internationale Büro für geistiges Eigentum mit Sitz in Bern, die Vorgängerorganisation der World Intellectual Property Organization (WIPO) . Auch die Ligue internationale de la Paix und die Interparlamentarische Union , die mit Friedensnobelpreisen geehrt wurden, hatten ihren Sitz in Bern.

20. und 21. Jahrhundert

Luftbild von 1919

1914 fand die Schweizerische Landesausstellung in Bern statt, die von rund 3,2 Millionen Personen besucht wurde und mit einem Einnahmenüberschuss von fast 35'000 Franken abschloss, trotz dem gleichzeitig im Gange befindlichen Ersten Weltkrieg .

1918 wurde die Kunsthalle mit einem Überblick über das Berner Kunstschaffen eröffnet. Im bereits seit 1879 bestehenden Kunstmuseum waren schon 1910 Arbeiten von Paul Klee ausgestellt worden.

Mit der Eingemeindung von Bümpliz wurde 1919 das bisher einzige Mal in der Geschichte Berns das Gemeindegebiet erweitert. Nachdem die Sozialdemokraten am Ende des Ersten Weltkriegs kurzzeitig die absolute Mehrheit in Stadt- und Gemeinderat erlangt hatten, bestand während des 20. Jahrhunderts meist eine knappe bürgerliche Mehrheit.

Seit 1968 sind Frauen in der Gemeinde Bern stimm- und wahlberechtigt, 1988 wurde das Stimm- und Wahlrechtsalter von 20 auf 18 Jahre gesenkt.

Eine kulturelle Blütezeit erlebte Bern in den 1960er-Jahren. In den Klein- und Kellertheatern wurden Stücke zeitgenössischer Autoren aufgeführt, die Mundart wurde mit Kurt Marti und den Berner Chansons der Berner Troubadours , Berner Trouvères und Mani Matter neu belebt. Die Berner Rockband Span starteten einen neuen Schweizer Mundartrock. Unter Harald Szeemann wurde die Kunsthalle zu einem Ausstellungsforum der Avantgarde , so erhielt der Künstler Christo 1968 anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Kunsthalle erstmals Gelegenheit, ein Gebäude zu verpacken.

Als Ergebnis der 1968er Jugendbewegung wurden die Gaskessel des stillgelegten Gaswerkes als Jugendzentrum umgenutzt. Die 1980er Jugendunruhen führten in Bern zur Umnutzung der zentral gelegenen Reitschule , die schon nach ihrer Eröffnung 1897 ein gesellschaftliches Zentrum Berns gewesen war, als alternatives Kulturzentrum und zur Einrichtung der Dampfzentrale als weiteres Kulturzentrum. Auch das aus der Hausbesetzerszene hervorgegangene alternative Wohnprojekt Zaffaraya besteht weiter.

Bei den Gemeindewahlen von 1992 gewann das Wahlbündnis «RotGrünMitte» (RGM) erstmals die Mehrheit in Stadt- und Gemeinderat – diese linksgrüne Mehrheit hat sich seither kontinuierlich verfestigt. Ansonsten wurde der Beginn des 21. Jahrhunderts geprägt durch die Erneuerung des Berner Bahnhofs , die schweren Ausschreitungen anlässlich eines Umzugs der national-konservativen SVP in der Innenstadt im Oktober 2007 sowie die Fussball-Europameisterschaft 2008 . 2017 war Bern einer von zehn Schweizer Orten, die von der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa das Etikett « Reformationsstadt Europas » verliehen bekommen haben.