Koblenz

| Einwohner | 1'689 |

| Fläche | 4.08km² |

Kanton: AG

Kanton: AG

Demografie

| 0-19 Jahre | 19,60% |

| 20-64 Jahre | 64,42% |

| 65+ Jahre | 15,99% |

| Ausländer | 42,39% |

| Sozialhilfequote | 3,13% |

Wähleranteile Nationalratswahlen

Willkommen auf der Info Seite der Gemeinde Koblenz

Hier finden Sie alles wissenswertes zur Gemeinde Koblenz im Kanton AG.

Koblenz gehört zum Bezirk Zurzach und hat aktuell 1689 Einwohner.

Haushalte

Im Kapitel "Haushalte" erhalten wir einen Einblick in die Verteilung der Haushalte innerhalb der Gemeinde. Die Analyse der Haushaltsstruktur liefert wichtige Informationen über die Wohnsituation, Familienstrukturen und den sozioökonomischen Status der Bewohner. Durch die Untersuchung der Anzahl und Art der Haushalte können wir ein besseres Verständnis für die Zusammensetzung und Vielfalt der Gemeinde gewinnen.

Die Durchschnittliche Haushaltsgröße, ein wesentlicher Indikator für die Wohnsituation in der Gemeinde, beträgt 2,27. Diese Zahl gibt uns Aufschluss über die Anzahl der Personen, die durchschnittlich in einem Haushalt leben. Eine niedrigere Durchschnittsgröße kann auf kleinere Haushalte oder eine höhere Anzahl von Ein-Personen-Haushalten hinweisen, während eine größere Durchschnittsgröße auf größere Familien oder mehrere Generationen unter einem Dach hindeuten kann. Die Kenntnis der durchschnittlichen Haushaltsgröße ermöglicht es den Gemeindevertretern und Planungsgremien, Ressourcen und Dienstleistungen entsprechend anzupassen und die Bedürfnisse der verschiedenen Haushaltstypen zu berücksichtigen, sei es bei der Wohnungsbereitstellung, der sozialen Unterstützung oder der Infrastrukturentwicklung.

| Haushaltstyp | Anzahl | Anteil |

|---|---|---|

| Total | 727 | 100% |

| Einpersonenhaushalte | 253 | 34,80% |

| Zweipersonenhaushalte | 248 | 34,11% |

| Dreipersohnenhaushalte | 81 | 11,14% |

| Vierpersonenhaushalte | 93 | 12,79% |

| Fünfpersonenhaushalte | 37 | 5,09% |

| Sechs- und mehrpersonenhaushalte | 15 | 2,06% |

Abstimmungen

Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer

| Stimmberechtigte | Abgegebene Stimmen | Gültige Stimmen | Ja | Nein | % Ja |

|---|---|---|---|---|---|

| 786 | 364 | 363 | 185 | 178 | 50,96% |

Häufige Fragen zu Koblenz

Wieviele Ausländer leben in Koblenz?

42,39% der Bevölkerung welche ständing in Koblenz lebt, sind Ausländer.Geschichte

Geschichte

→ Hauptartikel: Geschichte der Stadt Koblenz

Im Laufe seiner Geschichte gehörte Koblenz zu verschiedenen Staaten und Gebietskörperschaften :

Die Geschichte der Stadt Koblenz ist sehr wechselhaft und gekennzeichnet von kriegerischen Auseinandersetzungen bei zahlreichen Grenzkonflikten sowie einem großen baulichen Wandel. Bereits seit der Steinzeit

ist das Gebiet von Koblenz besiedelt. Die Römer

bauten hier erstmals eine befestigte städtische Siedlung. Es entstanden im heutigen Altstadtkern das Kastell

Confluentes

zur Sicherung der Römischen Rheintalstraße

(Mainz–Köln–Xanten) und in Niederberg das Kastell Niederberg

zur Sicherung des Limes

sowie erster Brücken über Rhein und Mosel

. Koblenz gehört somit zu den ältesten Städten Deutschlands

. Nach dem Rückzug der römischen Truppen im 5. Jahrhundert wurde Koblenz von den Franken

erobert, die hier einen Königshof

begründeten. In der 836 geweihten Kastorkirche

fanden 842 Verhandlungen zwischen den drei Enkeln Karls des Großen

statt, die schließlich zur Teilung des Fränkischen Reichs im Vertrag von Verdun

843 führten.

Die Geschichte der Stadt Koblenz ist sehr wechselhaft und gekennzeichnet von kriegerischen Auseinandersetzungen bei zahlreichen Grenzkonflikten sowie einem großen baulichen Wandel. Bereits seit der Steinzeit

ist das Gebiet von Koblenz besiedelt. Die Römer

bauten hier erstmals eine befestigte städtische Siedlung. Es entstanden im heutigen Altstadtkern das Kastell

Confluentes

zur Sicherung der Römischen Rheintalstraße

(Mainz–Köln–Xanten) und in Niederberg das Kastell Niederberg

zur Sicherung des Limes

sowie erster Brücken über Rhein und Mosel

. Koblenz gehört somit zu den ältesten Städten Deutschlands

. Nach dem Rückzug der römischen Truppen im 5. Jahrhundert wurde Koblenz von den Franken

erobert, die hier einen Königshof

begründeten. In der 836 geweihten Kastorkirche

fanden 842 Verhandlungen zwischen den drei Enkeln Karls des Großen

statt, die schließlich zur Teilung des Fränkischen Reichs im Vertrag von Verdun

843 führten.

In der folgenden Herrschaft der Erzbischöfe und Kurfürsten von Trier blühte Koblenz weiter auf: Aus der auf dem Ehrenbreitstein um 1020 erbauten Burg entwickelte sich die spätere Festung Ehrenbreitstein . In unsicheren Zeiten wurden hier die wertvollsten Heiligtümer und Unterlagen des Kurstaates aufbewahrt. Im 12. Jahrhundert erbauten die Erzbischöfe von Trier die Florins- und die Liebfrauenkirche . Im 13. Jahrhundert entstanden die Burg Stolzenfels als kurtrierische Zollburg am Rhein sowie die Alte Burg am Moselufer in der Stadt Koblenz als eine Zwingburg gegen die nach mehr Unabhängigkeit strebenden Bürger und Sitz eines Amtmanns. Erzbischof Balduin von Luxemburg ließ mit einer festen Brücke, der Balduinbrücke , erstmals seit den Römern einen festen Moselübergang entstehen. Im Dreißigjährigen Krieg verlegte Kurfürst Philipp Christoph von Sötern seinen Amtssitz von Trier in das neu erbaute Schloss Philippsburg am Fuße des inzwischen zur Festung ausgebauten Ehrenbreitsteins. Im Jahre 1786 zog Kurfürst Clemens Wenzeslaus von Sachsen in das Kurfürstliche Schloss nach Koblenz um. Von hier regierte er den Kurstaat bis zu seinem Ende 1794, als das Land und Koblenz von der französischen Revolutionsarmee erobert wurden. Von 1789 bis 1794 (und danach auf die Festung Ehrenbreitstein bis 1799) hatten sich gegenrevolutionäre Kräfte um die Brüder von Louis XVI. nach Koblenz zurückgezogen und es dank ihres Onkels Wenzeslaus als „Klein-Paris“ relativ selbstständig verwaltet, bis es dann durch Severin Marceau erobert wurde.

Stadtansicht nach Braun und Hogenberg 1572

Die folgende französische Zeit prägte Koblenz (französisch Coblence) weit über deren Ende hinaus. Es entstand der Begriff des Schängel , mit dem bis heute jeder bezeichnet wird, der in Koblenz geboren ist. Im Frieden von Lunéville fiel Koblenz 1801 auch formal an Frankreich und wurde Hauptstadt des französischen Département de Rhin-et-Moselle . Das Ende dieser französischen Zeit kam 1814 mit der Besetzung von Koblenz durch russische Truppen.

Durch den Wiener Kongress 1814/15 gingen die rheinischen Besitztümer des Trierer Kurstaates und damit auch Koblenz auf Preußen über. Die Stadt, zunächst Sitz des Oberpräsidiums der Provinz Großherzogtum Niederrhein , später Hauptstadt der preußischen Rheinprovinz , wurde als Festung Koblenz zu einem der stärksten Festungssysteme in Europa ausgebaut. Im 19. Jahrhundert entstanden nicht nur mächtige Festungswerke in Koblenz, so wurde auch das Schloss Stolzenfels neu aufgebaut und den Rhein überquerte nun eine Schiffbrücke . Die erste Eisenbahn fuhr 1858 über die neu erbaute Moseleisenbahnbrücke in Koblenz ein. Mit dem folgenden Ausbau des Eisenbahnnetzes entstanden mit Bau der Pfaffendorfer Brücke , der Gülser Eisenbahnbrücke und der Horchheimer Eisenbahnbrücke weitere Überquerungen über Rhein und Mosel. Koblenz mit Beginn bzw. Ende der Moselstrecke und der Lahntalbahn lag, mit durchgehender Fertigstellung 1882, an zwei Teilstrecken der Kanonenbahn des Deutschen Kaiserreiches , mit Verbindung von Berlin über Koblenz nach Metz .

Wegen der fortschreitenden Kriegstechnik verloren die Festungen ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an Bedeutung. Seit 1890 brach man die Stadtbefestigung vollständig ab und das Siedlungsgebiet konnte nun erstmals über die engen Stadtgrenzen hinaus erweitert werden. Zu Ehren Kaiser Wilhelms I. , der mit seiner Gattin Augusta vor seiner Thronbesteigung lange in Koblenz gelebt hatte, wurde 1897 in Anwesenheit Kaiser Wilhelms II. an der Moselmündung das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck eingeweiht.

Das 20. Jahrhundert war von großen baulichen Veränderungen sowie einer erheblichen Erweiterung des Siedlungsgebiets geprägt. So wurde an der Stelle des ehemaligen Löhrtors 1903 die Herz-Jesu-Kirche eingeweiht. Bereits ein Jahr zuvor wurde in der neuen Südlichen Vorstadt ein prächtiger Hauptbahnhof fertiggestellt. Nach Ende des Ersten Weltkrieges wurde Koblenz erst von amerikanischen und dann von französischen Truppen besetzt . Im Jahre 1932 begann der völlige Umbau der Pfaffendorfer Brücke, aus der ein kompletter Neubau zu einer Straßenbrücke hervorging. Zwei Jahre später folgte die Einweihung einer neuen Moselüberquerung , da die Balduinbrücke dem wachsenden Verkehrsaufkommen nicht mehr genügte.

Das zerstörte Koblenz 1945

Einschneidend waren im Zweiten Weltkrieg die Luftangriffe auf Koblenz , bei denen die Stadt zu 87 % zerstört wurde. 1944 legten Lancaster-Bomber der britischen Royal Air Force das Zentrum von Koblenz in Schutt und Asche. Am 18. und 19. März 1945 nahm die 87. US-Infanteriedivision der US Army Koblenz ein.

Langsam erholte sich die Stadt von den Kriegsereignissen, das historische Stadtbild bleibt aber teilweise verloren. In der Nachkriegszeit kam Koblenz zur Französischen Besatzungszone und infolgedessen zum neuen Land Rheinland-Pfalz . In den Anfangsjahren war es zudem dessen vorläufiger Regierungssitz. Auf der Rittersturz-Konferenz 1948 wurde eine der grundsätzlichen Entscheidungen für den Zusammenschluss der drei westlichen Besatzungszonen („ Trizone “) zur Bundesrepublik Deutschland und damit für die einstweilige Trennung von der Sowjetzone getroffen. Infolge der westdeutschen Wiederbewaffnung seit Mitte der 1950er Jahre erhielt Koblenz erneut eine sehr große deutsche Garnison . Die letzten Teile der französischen Garnison zogen 1969 ab. Koblenz überschritt 1962 die Marke von 100.000 Einwohnern und wurde damit Großstadt . Ein großes Brückenbauprojekt wurde mit Vollendung der Südbrücke 1975 abgeschlossen. Beim Bau der Rheinbrücke kam es zu zwei tragischen Unfällen, bei denen 19 Arbeiter den Tod fanden. Im Jahr 1992 konnte die Stadt Koblenz den 2000. Jahrestag der Stadtgründung feiern.

Am 4. Dezember 2011 mussten etwa 45.000 Einwohner ihre Wohnungen verlassen . Der Grund für die bis dahin umfangreichste Evakuierung einer deutschen Großstadt nach 1945 war die Entschärfung einiger Kampfmittel ; darunter war eine britische Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg.

Eingemeindungen

Ehemals selbstständige Gemeinden und Gemarkungen, die in die Stadt Koblenz eingegliedert wurden:

Jahr

Orte

Zuwachs

in ha

Jahr

Orte

Zuwachs

in ha

1. Juli 1891

Neuendorf mit Lützel

547

7. Juni 1969

Kesselheim

484

1. April 1902

Moselweiß

382

7. Juni 1969

Kapellen-Stolzenfels

248

1. Oktober 1923

Wallersheim

229

7. November 1970

Arenberg-Immendorf

900

1. Juli 1937

Ehrenbreitstein

120

7. November 1970

Arzheim

487

1. Juli 1937

Horchheim

772

7. November 1970

Bubenheim

314

1. Juli 1937

Metternich

483

7. November 1970

Güls mit Bisholder

795

1. Juli 1937

Niederberg

203

7. November 1970

Lay

249

1. Juli 1937

Pfaffendorf mit Asterstein

369

7. November 1970

Rübenach

1288

Einwohnerentwicklung

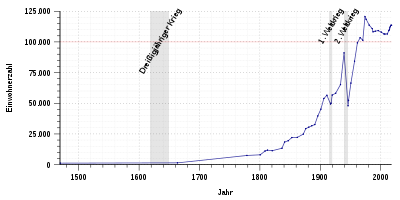

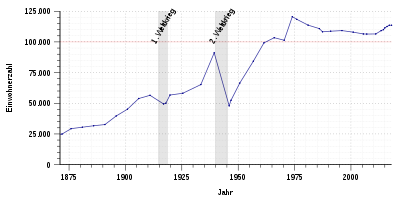

Einwohnerentwicklung von Koblenz. Oben ab 1469 bis 2017. Unten ein Ausschnitt ab 1871

Bevölkerungspyramide für Koblenz (Datenquelle: Zensus 2011.)

Durch zahlreiche Eingemeindungen verdoppelte sich die Bevölkerung der Stadt von 45.000 im Jahre 1900 auf 91.000 im Jahre 1939. Im Zweiten Weltkrieg verlor Koblenz aufgrund der fast vollständigen Zerstörung der Stadt rund 80 % seiner Einwohner. Im April 1945 wurden im gesamten Stadtgebiet 19.076 Kartenempfänger durch das Ernährungsamt ermittelt. 1958 erreichte die Bevölkerungszahl wieder den Vorkriegsstand. 1961 überschritt die Einwohnerzahl der Stadt die Grenze von 100.000, was sie zur Großstadt machte.

Am 7. November 1970 stieg die Bevölkerungszahl der Stadt durch die Eingemeindung mehrerer Ortschaften um knapp 20.000 Personen auf rund 120.000 Einwohner – historischer Höchststand. 2004 betrug der Anteil der nichtdeutschen Bewohner an der Gesamtbevölkerung nach Angaben der Stadtverwaltung 9,3 % (10.021 Personen). Den größten Anteil daran stellen Mitbürger aus der Türkei (1963), der Ukraine (872), Serbien und Montenegro (785) sowie Russland (711). Ende Juni 2005 lebten in Koblenz nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz 106.501 Menschen mit Hauptwohnsitz . Danach vor allem nach Abschluss der Bundesgartenschau 2011 stieg die Einwohnerzahl wieder stetig an und überschritt am 31. Mai 2014 die 110.000er Marke, so hoch wie seit 1992 nicht mehr. Dieser Trend hielt auch die kommenden Jahre an, laut Statistischem Landesamt hatte Koblenz zum Jahresende 2020 rund 113.000 Einwohner mit Hauptwohnsitz.

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1833 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen Statistischen Ämter beziehungsweise der Stadtverwaltung selbst. Die Angaben beziehen sich ab 1843 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1987 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1843 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

Jahr

Einwohner

1469

1.193

1663

1.409

1778

7.475

1800

7.992

1808

11.077

1812

11.793

1820

11.324

1836

13.307

1. Dezember 1840 ¹

18.387

3. Dezember 1846 ¹

19.475

3. Dezember 1852 ¹

22.033

3. Dezember 1861 ¹

22.175

1. Dezember 1871 ¹

24.902

1. Dezember 1875 ¹

29.300

Jahr

Einwohner

1. Dezember 1880 ¹

30.500

1. Dezember 1885 ¹

31.669

1. Dezember 1890 ¹

32.664

2. Dezember 1895 ¹

39.639

1. Dezember 1900 ¹

45.147

1. Dezember 1905 ¹

53.897

1. Dezember 1910 ¹

56.487

1. Dezember 1916 ¹

49.421

5. Dezember 1917 ¹

50.067

8. Oktober 1919 ¹

56.676

16. Juni 1925 ¹

58.161

16. Juni 1933 ¹

65.257

17. Mai 1939 ¹

91.098

31. Dezember 1945

47.982

Jahr

Einwohner

29. Oktober 1946 ¹

52.414

13. September 1950 ¹

66.444

25. September 1956 ¹

84.275

6. Juni 1961 ¹

99.240

31. Dezember 1965

103.425

27. Mai 1970 ¹

101.374

31. Dezember 1973

120.564

31. Dezember 1975

118.394

31. Dezember 1980

113.676

31. Dezember 1985

110.843

25. Mai 1987 ¹

108.246

31. Dezember 1990

108.733

31. Dezember 1995

109.219

31. Dezember 2000

107.950

Jahr

Einwohner

30. Juni 2005

106.501

31. Dezember 2006

106.421

31. Dezember 2010

106.501

9. Mai 2011 ¹

107.825

31. Mai 2013

109.209

31. Mai 2014

110.002

31. Dezember 2014

111.434

31. Dezember 2015

112.586

31. Dezember 2016

113.605

31. Dezember 2017

113.844

31. Dezember 2020

113.388

31. Dezember 2021

113.638

¹ Volkszählungsergebnis